目次

スポーツスター用タンクをドナーに、タンクの改造で格闘

こんにちは、カメラマンの小見です。今回もホンダ・エイプ再生の続きです。

前回、キャブレター再生作業の終盤で燃料タンクの構想を少しご覧いただきましたね。ダートラマシンの雰囲気を少し入れたいなぁと考えて、中古のハーレー・スポーツスター(※以後スポスタと表記)のタンクをネットオークションで手に入れたんですよ。これが予想よりも程度が良く、切った貼ったするにはちょっと可哀想に思ったのですが(スポスタも好きなので)、ここはエイプ再生の壮大なる(?)構想のために、ドナー(スポスタタンクのガワをエイプのタンクに被せる)になってもらうことにしました。

まず、タンクの後ろ部分が下がった形状のスポスタと、やや水平基調のエイプではタンク後部の高さがまるで違うのを、どうにかしなくてはなりません。ともかくスポスタのタンクを切る作業が必要なので、毎度お世話になっている狩野溶接さんに連絡し、車体とタンク一式を持ち込んで作業開始となりました。

タンクをサンダーで切ろうかと思っていると、「プラズマカッターで切れば?」と狩野さんが助言をくれたので早速道具をお借りし、強烈な火花でスポスタのタンクを切断。「こりゃ便利だなー」と感心しつつも慎重に想定したラインで切っていきます。修正の余地は残してるけど、我ながら切断線が下手だなぁ(嘆)。

そして、切断したスポスタのタンクを、エイプのタンクに被せてみると、まだまだ! タンク前部の横の膨らみがステアリングポストに近くて、ハンドルが全然切れません。つまり、スポスタタンク前部をさらに切っていく必要があったのです。だんだん原型のタンクのいいイメージが削がれていく気はするものの、走る機能が損なわれては本末転倒。なので、整形処理でどうにかラインを繋ごうと考え、ジワジワと現物合わせでスポスタのタンク前部を削っていきます。

■思い余って(!?)スポスタ(左)とベースのエイプ(右)のタンクを合体させる作戦を敢行。果たして本当に出来るのだろうか?

■「ホントに持ってきたよ」と呆れる狩野社長(左)と苦笑いするばかりの旧友藤枝氏。

■スポスタ用タンクの合わせ面カットで、狩野さんがプラズマカッターの使い方の手本を見せてくれているところ。

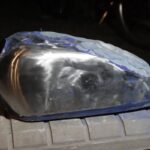

■ご覧のとおり、もはや後には引けませんね。完全に下側がパッカリ開封されたシーン。

■合わせのラインでエイプのタンクに載せてみると、ぜ~んぜん合いません。開き直って、スポスタタンクのさらに側面寄りをカットしていきました。

■下側をある程度ぶった切った後は、スポスタの上面タンクキャップ部分をカットしていきます。プラズマがあると作業が早いなあ。

■カットしたタンクがエイプに載せられるようになっても、前後長が長すぎてこんな状態。これではハンドルがちっとも切れません。

そうした作業の途中で、「エイプのタンク後部の高さはどうすんのよ?」と聞かれましたが、スマートに板金加工するにも、純正タンクを切るのは事後の密閉度確保が大変そうなので、強硬策を取ることに。ハンマーでバカスカ叩きまくって、エイプのタンクを凹ませたんです(国内政治へのストレス発散かのごとく?)。

しかし、この非道な措置により、狩野さんが提案してくれた水密テストでNGが生じてしまい、余計な手間をかけてしまうオチが発生。初日はその対処=ろう付けまでで終了。なんてこった……。

結局、ぶっ叩いて凹ませたエイプ号のタンクと、ぶった切られたスポーツスターのタンクのマッチング作業には、ステアリングの舵角調整も必要となりました、ハンドルの切れ角が、右の方がだいぶ大きくなってしまい、タンクの膨らみに当たってしまう事態も発覚。

「なんでだろう?」と疑問に思ったのですが、思い当たるのはエージ君の甥っ子(エイプの前オーナー)がコケてストッパーを破損させたのではなかろうかと推測。いずれにせよ、フレーム側に付くステアリングストッパーを、溶接で肉盛りしないと左右対象にならないという状況となり、本業(カメラマンです)の合間にタンクを削ったり、自分でアーク溶接して帳尻合わせをしたりと、1ヵ月ほどあれこれ四苦八苦していました。

■スポスタタンクの後部が合わないので、エイプのタンクをぶっ叩く野蛮人の小見。

■あっちこっち切り詰めると、徐々にタンク同士の帳尻が合ってきた途中経過の図。

■乱暴に凹ませたエイプタンクを心配して、水密テストをしておこうと狩野さんが水を注入。結局亀裂からの漏れが発覚し、ろう付け→数日の間タンク内乾燥のため作業中断という運びへ。

かくして、スポスタとエイプ用のハイブリッドタンク完成へ!

ようやく二つのタンクを組み合わせたところ、機能的に問題なさそう。また、その後のパテ整形で、一応ティアドロップ寄りな形状で仮合わせが出来たので、再びアポを入れて狩野溶接を訪ねました。

塗装とパテ整形が前提なので、元スポスタ用の部材とエイプのタンクの接続は線で完全に繋ぐ必要はなく、しっかり点付けしてもらえれば接合可能と考えました。でも一つ心配だったのは、何せ元々車格の違いがあるので「タンク幅の差をどうしようかな?」という事でした。この点は、狩野社長お得意の板金テクニックで薄板を切り合わせて、スポスタ用とエイプのタンク下側をうまく繋いで一体化してくれました。このアウトラインが出来れば、いよいよパテ整形に取り掛かれます!

■エイプタンクの乾燥待ちの合間に、スポスタタンク上面のキャップ部分をベルトサンダーなどで拡大。

■タンクキャップを開ける際に、手の邪魔にならないよう開口部をもっと広げます。

■どうせ隠れてしまうとはいえ、ボコボコに凹まされたエイプのタンクの外側を全部剥離。塗装に隠れた小さな錆穴確認も兼ねて、実行してみました。

■この先は内側に隠れてしまう予定ながら、エイプタンクも錆止めの措置として、グレー色でジンク(亜鉛)塗装をしておこう。

■いよいよタンクの合体へ。微妙に開いた隙間の部分を藤枝氏がアシストして押さえつけている図。

■最初にフロント側の中心部分を点付けし、徐々に左右側をスポット的にTIG溶接していく狩野社長。

■タンク後部の帳尻合わせが難しく、点付けの途中もハンマーで修正を入れていただいた。

■合体するタンク同士の前後がある程度合致したところで、鉄板(0.8mm厚程度)の切断を開始。

■ここでエイプのタンク下のラインとスポスタ用タンクのラインを合わせて、薄板をカットします。

■塗膜の厚いスポスタの塗装を剥がしながら、直線出し。薄板を付ける準備です。

■鉄板の溶接開始。狩野さんが目をつぶって長年の勘で最初の1点を留めるところ。

■左右の鉄板をタンク下側に装着後、鉄板の余分な部分をサンダーで削る。

■天付けのポイントを増やしているところ。全体の強度がグンと上がってきます。

ところで、どうしてエイプ用タンクのベースを生かしたかったかと言えば、燃料コックや燃料キャップを純正のまま使う安心感と利便性を最優先したかったからです。それにフレームとタンクの落ち着きも、純正タンクの一部を活用したほうが不安がないからです。

なので、燃料キャップの周辺の処理もしっかりしなくては。狩野さんに点付け溶接してもらったところからキャップまでの余白(?)を、パテでなだらかに繋ぐように努力しなくてはいけません。

では、今回はこの辺で。次回はタンクの制作作業の後半戦に続き、ダートラ風シートの入手と改造にかかります。金属整形作業の後は、樹脂整形作業へとなだれ込みます。 (つづく)

■タンクキャップの開口部の接合。ここでも、溶接の出っ張りをなるべく減らしながら作業していきます。

■ハンドル切れ角の兼ね合いもあって被せる側(スポスタタンク)をある程度後退させざるを得なかったが、これでスポスタとエイプのタンクは合体完了。

■スポーツスターらしさがちょっとなくなってしまった気がするが……まあよい。

■タンク下側はこんな感じ。あとは私(小見)がパテ盛りで頑張るのみです。

■ハンドル切れ角の問題で、フレームの修理をしなきゃならんので、自家所有の道具を用意。自動遮光の溶接面は、狩野溶接の装備類更新で余ったものを譲っていただいた。

■エイプのフロント部をバラして溶接するのは面倒だが仕方なし。自分の車庫でアーク溶接。ステアリングストッパーの肉盛り&整形を行い、切れ角の修正を行いました。

■せっかく塗ったブラケット部なのに、ぶつけたりして剥がれちゃいました(泣)。ストッパー部分は、これで塗装しておけばOK!

■パテ作業の前に、隙間や鉄の地肌が剥き出しの部分にジンク(亜鉛)スプレーを吹いておきます。

■合体する側のスポスタ用タンクの裏側もジンクスプレーを吹いておきました。結局サイズが随分短くなっちゃったなあ。これらは点付け合体溶接する前の回想メモ(?)です。

■タンクの合体後にも、同様にジンクスプレーを隙間に拭いておきました。この後数日間置いて、完全に乾燥させたらパテ作業に取り掛かります。

■パテ作業のために、ロックのポリパテとアセトン、スクレーパーとカッター、パテベラ等を用意。

■ポリパテと硬化剤を混ぜてタンクの整形にかかります。パテひとすくい分と硬化剤の比率は、だいたいこんな感じ。よく混ぜ合わてどんどん隙間を埋めながら整形していきます。続きは次回!

【取材協力】(有)狩野溶接 https://kano-w.com

写真と文●小見哲彦

小見哲彦(こみ・てつひこ)

無類のバイク好きカメラマン。 大手通信社や新聞社の報道ライダーを経験してバイク漬けになった後、写真総合会社にて修行、一流ファッションカメラマン、商品撮影エキスパートのアシスタントを経て独立。神奈川二科展、コダック・スタジオフォトコンテスト等に入選。大手企業の商品広告撮影をしつつも、国内/国外問わず大好きなバイクを撮るように。『モーターサイクリスト』誌ほか多数のバイク雑誌にて撮影。2021年からは、防衛関係の公的機関から、年間写真コンテストの審査員と広報担当人員への写真教育指導を依頼されている。